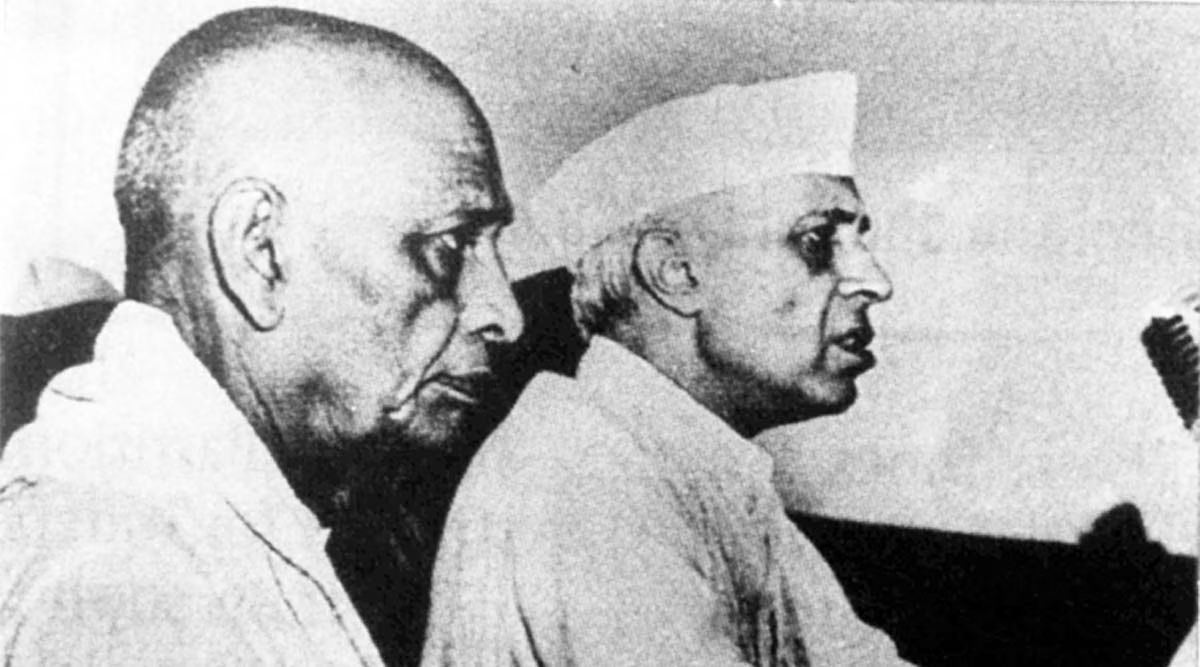

लोकतंत्र, मीडिया और नेहरू की चेतावनी : आज़ादी की सच्ची परीक्षा

-डा. विजय श्रीवास्तव

आज जब लोकतंत्र के चौथे स्तंभ — मीडिया — की भूमिका पर कई तरह के प्रश्नचिह्न लग रहे हैं, जब समाचार और प्रचार के बीच की रेखा धुंधली हो चुकी है, और जब प्रिंट व इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों के साथ-साथ सोशल मीडिया भी विचारों की दिशा तय कर रहा है, ऐसे समय में स्वतंत्र भारत के महान राष्ट्र निर्माता और प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के विचारों को पढ़ना और समझना आवश्यक हो जाता है। नेहरू केवल एक राजनेता नहीं थे, बल्कि विचारक और लोकतांत्रिक चेतना के संवाहक थे। उन्होंने प्रेस की स्वतंत्रता को केवल एक संवैधानिक अधिकार नहीं, बल्कि एक नैतिक ज़िम्मेदारी के रूप में देखा। उनके लिए प्रेस का कार्य सरकार की आलोचना करना ही नहीं, बल्कि जनता के विवेक को जाग्रत रखना भी था। आज जब मीडिया सत्ता और पूंजी के दबावों में है, तब नेहरू के विचारों का पुनर्पाठ हमें नई दिशा दे सकता है। यह लेख नेहरू जी द्वारा प्रेस, स्वतंत्रता, और सहनशीलता पर कहे गए कुछ महत्वपूर्ण सूक्त वाक्यों का एक सूक्ष्म विश्लेषण है — जो आज भी हमें लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा की प्रेरणा देते हैं।

भूख और स्वतंत्रता : आर्थिक आज़ादी का यथार्थ

नेहरू का स्पष्ट मत था कि भूखे पेट आज़ादी का कोई औचित्य नहीं है। उन्होंने कहा था— “जीवन की स्वतंत्रता किसी भी अन्य प्रकार की स्वतंत्रता की अपेक्षा बहुत ज़रूरी है। गरीबी या अन्य कारणों से अच्छा जीवन बिताने की क्षमता न हो तो अन्य प्रकार की स्वतंत्रता निरर्थक हैं।” उनके लिए राजनीतिक स्वतंत्रता का मूल्य तभी है जब वह सामाजिक और आर्थिक समानता के साथ जुड़ी हो। वे जानते थे कि एक भूखा व्यक्ति अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता नहीं, बल्कि रोटी की तलाश करता है। इसलिए उन्होंने पंचवर्षीय योजनाओं में गरीबी उन्मूलन को प्राथमिकता दी। आज जब सतत विकास लक्ष्यों (SDGs) में ‘गरीबी समाप्त करना’ और ‘गरिमापूर्ण जीवन’ प्रमुख लक्ष्य हैं, तो यह स्पष्ट है कि नेहरू का दृष्टिकोण आज भी वैश्विक विमर्श में जीवित है। उनकी यह चेतावनी हमें याद दिलाती है कि लोकतंत्र तब तक अधूरा है जब तक उसमें आर्थिक न्याय की नींव नहीं रखी जाती।

विज्ञापन और स्वतंत्रता : पत्रकारिता की आत्मा बनाम बाज़ारवाद

गांधी की ही तरह नेहरू भी अख़बारों में विज्ञापनों की भरमार के घोर विरोधी थे। उनका मानना था कि जब पत्रकारिता पूँजी के प्रभाव में आ जाती है, तो उसकी आत्मा मर जाती है। उन्होंने कहा था —“जनमाध्यम उपयोगी होने के साथ-साथ खतरनाक भी हो सकते हैं, क्योंकि निजी लाभ के लिए उनका दुरुपयोग किया जाना संभव है।” आज का मीडिया परिदृश्य नेहरू की इस चिंता को चरितार्थ करता है। समाचार चैनलों से लेकर डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म तक, विज्ञापन और प्रायोजित सामग्री ने सूचना के स्वरूप को बदल दिया है। सच्चाई और सनसनी, सूचना और प्रचार, पत्रकारिता और मार्केटिंग — सब एक दूसरे में गड्डमड्ड हो गए हैं। नेहरू का समाधान था — “शिक्षा और सामाजिक कल्याण के विस्तार से ही इस प्रवृत्ति से बचा जा सकता है।” अर्थात, जब जनता शिक्षित और विवेकवान होगी, तभी वह सही और भ्रामक समाचार में अंतर कर सकेगी।

चुनाव और स्वतंत्रता : अभिव्यक्ति की मर्यादा

नेहरू लोकतंत्र में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के हिमायती थे, परंतु वे इसे अराजकता का पर्याय नहीं मानते थे। चुनावों के दौरान उन्होंने प्रत्याशियों को संयम और मर्यादा बनाए रखने की सलाह दी थी। वे कहते हैं “चुनावों के दौरान कुछ पोस्टर देखकर मैं दुखी हुआ। उनमें से कुछ सुरुचिपूर्ण और अत्यंत आपत्तिजनक थे। किसी भी प्रकार की स्वतंत्रता इसे उचित नहीं ठहरा सकती।” नेहरू का यह दृष्टिकोण आज के चुनावी परिदृश्य में भी अत्यंत प्रासंगिक है, जहाँ फेक न्यूज़, ट्रोलिंग, और चरित्र हनन की राजनीति लोकतांत्रिक संवाद को विषाक्त बना रही है। उनका संदेश स्पष्ट था — “स्वतंत्रता के साथ ज़िम्मेदारी जुड़ी होनी चाहिए।”

सहनशीलता और स्वतंत्रता : विविधता में एकता का आधार

नेहरू का मानना था कि भारत जैसे बहुलतावादी देश में सहनशीलता ही लोकतंत्र की आत्मा है। उन्होंने कहा — “सहनशीलता का अर्थ है दूसरों के विचारों के प्रति सम्मान, केवल उनके नहीं जो हमसे सहमत हों, बल्कि उन लोगों के भी जो हमारा विरोध करते हैं।” आज के समय में जब असहमति को देशद्रोह समझा जाने लगा है और संवाद की जगह आरोपों ने ले ली है, नेहरू का यह विचार हमें याद दिलाता है कि सच्ची स्वतंत्रता वही है जिसमें विचारों की विविधता का सम्मान हो। उन्होंने यह भी कहा था कि “सूचना की स्वतंत्रता यथासंभव विविधता पूर्ण होनी चाहिए।” अर्थात, सत्य की खोज तब ही संभव है जब सभी दृष्टिकोण सामने आएं — चाहे वे हमारे अनुकूल हों या प्रतिकूल।

व्यवस्था और स्वतंत्रता : संस्थाओं की स्वायत्तता

“यदि कोई छोटी-छोटी गलत बात भी हो रही हो, तो उसे दबाने के बजाय बर्दाश्त करना बेहतर है, क्योंकि गलत चीज़ को दबाने के साथ अच्छी चीज़ भी दब सकती है।” यह कथन लोकतांत्रिक उदारता का प्रतीक है। आज जब संस्थाएँ राजनीतिक प्रभाव या प्रतिशोध की शिकार बन रही हैं, नेहरू का यह विचार हमें संस्थागत स्वतंत्रता की गरिमा की याद दिलाता है ,उनके अनुसार, व्यवस्था का उद्देश्य दमन नहीं, बल्कि विवेक और संवाद के माध्यम से सुधार होना चाहिए।

सेंसरशिप और स्वतंत्रता : सत्य के बाज़ार में नैतिकता की पुकार

नेहरू प्रेस की पूर्ण स्वतंत्रता के पक्षधर थे, लेकिन वे इसे असीमित छूट नहीं मानते थे। उन्होंने कहा था — धन और बल के नाम पर अख़बार नहीं चलाया जा सकता। गलत अख़बार गलत विचारों का प्रचार कर सकता है। लेकिन यह तय करना कि क्या गलत है, पत्रकारिता के सिद्धांतों पर छोड़ देना चाहिए।” नेहरू की यह बात आज भी उतनी ही सार्थक है। सेंसरशिप के नाम पर सत्य को दबाना उतना ही खतरनाक है जितना कि झूठ को स्वतंत्रता के नाम पर फैलाना। उनका विश्वास था कि पत्रकारिता का आंतरिक नैतिक बोध ही प्रेस की सच्ची सुरक्षा है, कोई बाहरी नियंत्रण नहीं।

विज्ञान और स्वतंत्रता : विवेक की दिशा

नेहरू का दृष्टिकोण केवल राजनीति तक सीमित नहीं था। वे विज्ञान को भी स्वतंत्रता की अभिव्यक्ति मानते थे। उन्होंने कहा था — “विज्ञान खुले दिल-दिमाग से सोचने की खिड़की है। दुनिया में कोई अंतिम सत्य नहीं होता, यह स्वीकार कर विज्ञान निरंतर सत्य की खोज करता है।” उनके लिए विज्ञान केवल विकास या पूंजी सृजन का साधन नहीं था, बल्कि अंधविश्वास, रूढ़ियों और अज्ञान के विरुद्ध विवेक का प्रकाश था। वे विज्ञान को समाजवादी मानवतावाद से जोड़ते थे—जहाँ ज्ञान का उद्देश्य कुछ लोगों की समृद्धि नहीं, बल्कि सबकी खुशहाली है। नेहरू का यह दृष्टिकोण नव-स्वतंत्र देशों के लिए एक आदर्श बना। उनका “वैज्ञानिक समाजवाद” पूँजीवाद और साम्यवाद के बीच एक संतुलित मार्ग प्रस्तुत करता है—जो विचार, विवेक और संवेदना का संगम है।

उपसंहार : नेहरू की दृष्टि और आज का दायित्व

नेहरू ने लोकतंत्र को विचारों की साझी भूमि माना था, जहाँ असहमति भी सम्मानित होती है और सत्य की खोज निरंतर चलती रहती है। आज जब प्रेस पर सत्ता, पूँजी और प्रचार के साये हैं, नेहरू के ये विचार एक दर्पण की तरह हमारे सामने खड़े हैं। वे हमें यह सिखाते हैं कि स्वतंत्रता केवल अधिकार नहीं, बल्कि एक सतत संघर्ष है—अपने भीतर के भय, लालच और असहिष्णुता से लड़ने का संघर्ष। नेहरू का संदेश आज भी उतना ही प्रासंगिक है| “स्वतंत्रता का अर्थ केवल बोलने की आज़ादी नहीं, बल्कि सुनने, समझने और सहने की क्षमता भी है।” नेहरू का विचार हमें यह सिखाता है कि लोकतंत्र की मज़बूती केवल संविधान की धाराओं में नहीं, बल्कि नागरिकों की चेतना, प्रेस की ईमानदारी और शासन की सहनशीलता में निहित है।प्रेस की स्वतंत्रता तभी सार्थक है जब वह समाज के सबसे कमजोर व्यक्ति की आवाज़ को भी उतनी ही गरिमा से प्रस्तुत करे, जितनी सत्ता के वक्तव्य को। यही नेहरू की सच्ची लोकतांत्रिक दृष्टि थी — और यही आज़ादी की सच्ची परीक्षा भी।